哎呀,朋友们,这事儿我可太有发言权了!作为一个天天折腾各种软件和网络服务的爱好者,我注册、验证过的账户数都数不过来,PayPal作为国际支付的老大哥,绝对是必备工具,但它的验证环节,特别是那个要命的“短信验证码”,真是让无数人,包括我,急得...

Tag:短信验证码短信银行软件

作为一个整天泡在数码论坛、热衷研究软件工具的网络爱好者,我几乎每天都会收到各种验证码短信,壹信验证码”这个名字,在我的收件箱里出现的频率越来越高,起初我并没太在意,直到有朋友突然问我:“这玩意儿会不会是诈骗?”这一问瞬间点燃了我的探究欲——毕竟,验证码和诈骗的组合,在当今时代简直像暗夜里的潜行猎手,稍不留神就可能让人付出惨痛代价,经过几周的实测、资料搜集和与业内人士交流,我想用最直白的方式和你分享我的发现。

第一层认知:壹信是谁?它本身不是诈骗,但可能被“寄生”

当我第一次在购物网站注册时收到壹信验证码,第一反应是查它的背景。壹信实际上是一家正规的第三方短信服务平台,类似阿里云短信、腾讯云短信那样,为企业提供验证码、通知类短信的发送服务,它的号码通常是1069开头的三网合一号码(比如10690XXX这类),这在行业里属于合规通道。

但重点来了:正规的工具有可能被不法分子利用,就像菜刀在厨师手里是工具,在歹徒手里就成了凶器,诈骗团伙会通过非法渠道购买或劫持这类短信通道,伪装成“壹信验证码”发送诈骗信息,举个例子,我曾收到过一条显示为“壹信”的验证码,内容却是“您的话费积分即将过期,点击链接兑换”。这里有个关键矛盾:真正的验证码永远不会附带网址或要求你操作任何事——它仅仅是一串数字或字母!这种挂羊头卖狗肉的行为,正是诈骗的典型特征。

所以我的结论是:壹信平台本身不是诈骗,但它的“外壳”常被诈骗分子盗用,判断是否安全,关键要看短信的具体内容和你的操作场景。

第二层经验:我是如何识破“验证码类诈骗”的三大陷阱

在我的测试过程中,发现诈骗短信最喜欢伪装成三种验证码场景,这些陷阱的识别方法,我都用实际案例验证过:

第一种是“主动触发型”验证码陷阱,有一次我在浏览某个小众网站时,突然收到一条壹信验证码,但当时我并没有进行任何注册或登录操作。这种“未经你操作却突然收到”的验证码,极可能是诈骗者在尝试登录你的账号,他们通过撞库(用泄露的密码批量试账号)触发系统发送验证码,接着可能会冒充客服打电话给你,套取你刚收到的这串数字,我的应对策略很简单:不主动泄露、不回复任何内容、立即关闭页面,如果频繁收到,我会直接联系该平台官方客服冻结账户。

第二种是“混合型钓鱼短信”,这类短信会模仿验证码的格式,但夹杂着诱导信息,比如我收过一条显示“壹信”的短信,前半句是“您的验证码为123456”,后半句却是“账户异常,请立即联系客服电话XXXX”,这种混搭风格非常可疑——正规的验证码短信内容极其简洁,通常只有公司名称、验证码和有效期,绝不会多出一句让你联系陌生号码的话,遇到这种情况,我会立刻删除短信,并通过官方App或网站核实账户状态。

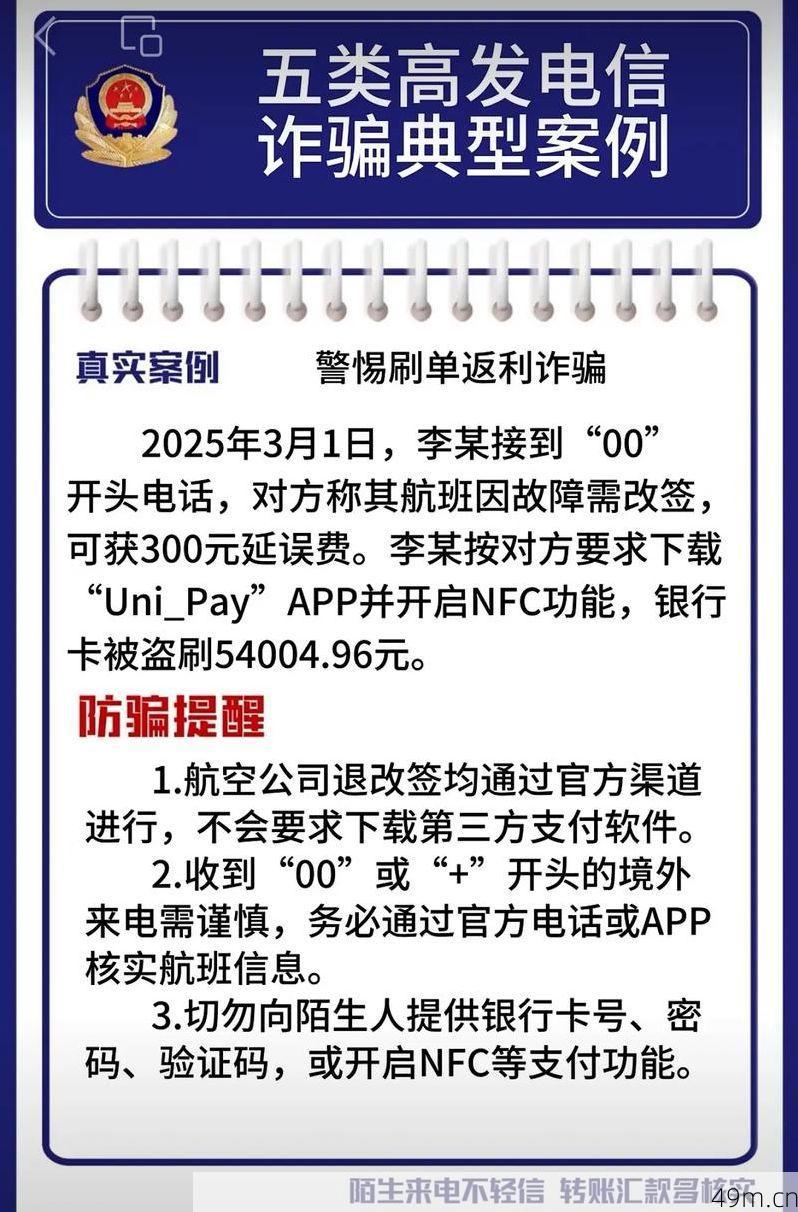

第三种最危险:“包裹验证码”骗局,有次我网购后收到一条“壹信”发送的短信,声称“包裹已到达驿站,验证码XXX,请告知工作人员领取”,但事实上,驿站取件根本不需要验证码!这是骗子利用你对快递的期待心理,诱骗你回复验证码或点击链接。真正的物流公司只会发取件码,绝不会索要验证码,后来我养成了习惯:所有快递状态只通过购物平台或物流公司官方App查询,绝不相信短信里的陌生指令。

第三层防御:从被动接收到主动防护的实操手册

光识别陷阱还不够,我总结了一套从接收到事后处理的全流程防护方法,这些步骤都是我亲身实践后确认有效的:

收到验证码的第一时间,先问自己三个问题:我是否正在操作某个应用?这个应用是否是我信任的平台?短信内容是否纯粹只有验证码?如果任何一个答案是“否”,立刻提高警惕。永远记住:验证码的有效期通常只有2-10分钟,超时后会自动失效,不必担心“不用就会出事”。

对于频繁收到的骚扰验证码,我采取的是“三不原则”:不回复、不点击、不转发,同时开启手机自带的骚扰拦截功能(现在主流手机都有这个设置),还有一个狠招:如果你确定某条验证码是诈骗短信,可以将发送号码前缀+内容转发到12321网络不良与垃圾信息举报受理中心,我坚持举报一个月后,同类短信明显减少——这不仅保护自己,也在帮助净化网络环境。

最关键的账号安全加固,我强烈建议这样做:重要账户全部开启双重认证(不是简单的短信验证码,而是用App动态码或硬件密钥);不同网站使用不同密码(可以用密码管理器生成和记忆);定期检查账号登录设备列表,发现陌生设备立即踢出,这些习惯看似麻烦,但当我亲眼见到朋友因验证码泄露导致资金损失后,才明白这点时间投入实在太值得。

为什么验证码诈骗总能得逞?背后的心理机制

在研究过程中,我发现骗子之所以爱用验证码诈骗,是因为它利用了人的三个心理弱点:紧迫感(验证码通常有时间限制)、权威感(打着正规平台旗号)、情境关联(在你刚完成某个操作后立即发送),有一次我亲历了一场差点成功的诈骗:在网购付款后五分钟内,收到一条“订单异常需验证身份”的短信,由于时间点高度吻合,我差点就信了!幸好当时多看了一眼发送号码——虽然是1069开头,但后缀与官方号码完全不同。这件事让我深刻意识到:再熟悉的技术也可能在特定情境下失效,唯一的破解之道是养成固定的安全验证习惯。

我的日常安全清单:把这些动作变成肌肉记忆

我处理所有验证码都会条件反射地做这些事:

横向对比:收到短信同时打开对应App,看是否真有操作提示

来源核实:查证发送号码是否与官网公布的一致(大部分公司会在官网注明短信发送特征)

内容过滤:只要短信里出现“链接”“联系方式”“回复”等非验证码要素,一律视为可疑

延迟反应:不急着在第一时间输入验证码,先花10秒整体判断情境

这些习惯就像出门前检查钥匙一样,已经成为我的数字生活本能。

作为网络爱好者,我想说:壹信验证码本身是个中性的工具,它的安全性完全取决于我们如何使用和识别,在这个诈骗手段不断升级的时代,我们不能指望单一技术提供绝对保护,而是要通过持续学习、分享经验和培养良好习惯,构筑自己的安全防线,希望我的这些亲身体验,能让你下次听到手机响起验证码提示音时,多一份从容,少一丝焦虑。最好的安全专家不是别人,正是那个谨慎而敏锐的自己。